Interview mit Jonas Alef

Ingenieurbüro Jonas Alef

Jonas, du bist Energieberater, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Bingen und warst vorher TGA-Fachplaner für die Gewerke Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik. Wann und warum wurdest du zudem Baubiologe IBN?

Das war 2023. Wir suchten selbst nach einem neuen Zuhause. Bei der Recherche bezüglich Wohnschadstoffen kam ich häufig auf die Webseite des IBN und habe mir dort auch das Weiterbildungsangebot angesehen. Weil ich selbst in der Baubranche arbeite, fand ich das es sehr interessant und spannend. Und ich kann das Wissen beruflich nutzen. Synergien sollte man nutzen.

Du hast dich zum Energie-Effizienz-Experten weitergebildet. Welche Rolle spielen energieeffizientes Bauen und Energieberatung für dich in der Baubiologie?

Energieeffizient zu bauen finde ich sehr wichtig. Ein baubiologisches Raumklima hat ja mit effizientem Bauen sehr viel zu tun. Wenn ich warme Wände habe, ist die Behaglichkeit hoch und ich brauche nicht so viel zu heizen. Besonders bei energieeffizienten Gebäuden sollte man auf baubiologische Baustoffe achten, weil heute sehr luftdicht gebaut wird. Da sind Schadstoffausdünstungen viel fataler.

Jonas Alef bei der Kontrolle einer Betonkerntemperierung. Durch die Temperierung konnte die zu installierende Leistung der Kältemaschinen deutlich reduziert werden. Nachts "belädt" sie den Betonkern mit Kälte. Tags versorgt sie die Kühlsegel und Lüftungsanlagen.

Dämmstoffkoffer mit natürlichen Dämmstoffen für die Vor-Ort-Beratungen. So können die Dämmstoffe mit allen Sinnen erfahren werden.

Schilfrohr, Kork, Holzweichfaser und Pappe - exemplarisch einige ökologisch und baubiologisch empfehlenswerte Dämmstoffe.1 Jonas Alef bei der Kontrolle einer Betonkerntemperierung. Durch die Temperierung konnte die zu installierende Leistung der Kältemaschinen deutlich reduziert werden. Nachts „belädt“ sie den Betonkern mit Kälte. Tags versorgt sie die Kühlsegel und Lüftungsanlagen.2 Dämmstoffkoffer mit natürlichen Dämmstoffen für die Vor-Ort-Beratungen. So können die Dämmstoffe mit allen Sinnen erfahren werden.3 Schilfrohr, Kork, Holzweichfaser und Pappe – exemplarisch einige ökologisch und baubiologisch empfehlenswerte Dämmstoffe.

Würdest du für einen Neubau eine Lüftungsanlage empfehlen?

Ich bin ein Freund der Fensterlüftung. Es sei denn, man baut ein Passivhaus und verzichtet komplett auf eine Heizung. Dann ist eine Lüftungsanlage gut. Die Lüftungskanäle müssen aber gut geplant sein, so dass sie gut und regelmäßig gereinigt werden können. Sonst können sich darin Keime bilden. Wenn ich für mich ein Haus bauen würde, würde ich die klassische Fensterlüftung wählen und Fenster nehmen, die sich nach außen öffnen. Diese kann man beim Querlüften offenstehen lassen, weil sie bei Wind nicht zuschlagen. Schiebefenster finde ich praktisch, auch wenn sie nicht so dicht sind, wie andere. Drehfenster sind auch sehr praktisch (Tipp der Redaktion: Einfach Bauen: Holzfenster). Florian Naglers „einfache“ Gebäude haben Drehfenster, zu denen es auch eine interessante Studie gibt.

Dezentrale Lüfter mag ich aus persönlicher Erfahrung nicht so. Selbst, wenn sie sehr leise sind, hört man sie, weil sie alle paar Minuten die Richtung ändern – der Ventilator ist kurz still und dann geht er wieder an. Auch wenn er unter 30 Dezibel leise ist, hört man diesen Wechsel.

Was sagst du zur aktuellen Debatte rund um das Gesetz für Erneuerbares Heizen?

Es wird immer viel diskutiert, wenn sich Politiker neue Verbote ausdenken. Aber der Umbau muss ja voran gehen. Ob die 65 % Regel sinnvoll ist oder nicht – es geht in die richtige Richtung. Die fossilen Energieträger müssen vom Markt. Dennoch hat Gas die sauberste Verbrennung und wir können nicht jedes Haus mit einer Wärmepumpe ausstatten. Das würde in Siedlungen mit enger Bebauung einen enormen Geräuschpegel produzieren. Das geht nicht. Genauso, wie nicht alle mit Holz heizen können. In Ballungsgebieten würde es zu hohen Feinstaubbelastungen kommen.

Es gibt nicht das eine System, das für alle funktioniert. Meine Eltern wohnen direkt am Waldrand und heizen ihren Grundofen mit Sturmholz. Für dieses Gebäude und diesen Standort ist das die optimale Heiztechnik. Ein guter Grundofen verbrennt das Holz relativ sauber und sie haben direkten Zugang dazu. Wunderbar.

Ein anderer Bewohner ohne Wald hat eine Luftwärmepumpe, die sehr effizient läuft, weil sie einen guten Aufstellungsort hat, mit einer Mauer dahinter, auf die die Sonne scheint und wenig Wind. Dann ist das eine gute Lösung.

Vor allem in Städten entstehen immer mehr Wärmenetze. Das ist die beste Variante, weil keiner vor Ort verbrennt. Die Wärme wird zentral hergestellt. Neue Studien zeigen, dass Kaltwärmenetze und eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, die aus dem kühlen Netz die entsprechende Temperatur bereitstellt, sehr effizient sind. Das große Netz hat dann sehr geringe Temperaturen und Verluste.

Sind Luft-Wärmepumpen wirklich nachhaltig?

Ja. Moderne und gut ausgelegte Wärmepumpen haben im Schnitt eine Jahresarbeitszahl von 3,5, Tendenz steigend. Das heißt, über das ganze Jahr gesehen setzt man einen Teil Strom ein, um 3,5 Teile Wärme zu erhalten.

Luft-Wärmepumpen überholen schon manche Sole-Wärmepumpen. Langzeitauswertungen von Geothermie haben gezeigt, dass der tatsächliche Wärmestrom im Erdreich oft geringer ausfällt, als berechnet. So können sich nach 20 bis 30 Jahren durchschnittliche Quelltemperaturen von 0 bis 5°C einstellen. Die bundesweite durchschnittliche Lufttemperatur liegt im Vergleich dazu bei 8,9°C mit steigender Tendenz. Aber diese Technik ist nicht für alle Standort gleichermaßen geeignet.

Gibt es weitere Innovationen?

Eine Sole-Wärmepumpe in Kombination mit PVT-Modulen ist eine neue Variante, die für Ballungsräume interessant sein kann, da sie keine Schallemissionen hat. PVT-Module sind PV-Module mit einer wassergeführten Wärmeübertragungsfläche auf der Rückseite (Anm. der Redaktion: PV = Photovoltaik, T = thermische Energie). Das hat den Vorteil, dass die Wärmepumpe keinen Ventilator benötigt und im Keller steht. Wenn sie eingehaust und vom Baukörper entkoppelt ist, hört man i.d.R. nichts mehr. Und diese Module werden im Sommer durch den Wärmeabfluss gekühlt. Im Winter bleiben sie immer schneefrei, weil sie einfach automatisch abgetaut werden können. Dadurch erhöht sich der Stromertrag aufs Jahr gesehen um ca. 10 Prozent. In 20 Jahren kann ich sagen, wie valide diese Herstellerangabe ist.

Wie sieht es mit der Ökologie der Kältemittel aus?

Es gibt viele schädliche Kältemittel, aber bedingt durch die Kältemittelverordnung geht es in Richtung umweltverträglicherer natürlicher Kältemittel. In der Heizungstechnik läuft es auf Propan hinaus. Hier muss man auch keine Bedenken haben, eine solche Wärmepumpe im Keller stehen zu haben. Die sind meist schon ab Werk mit einem Gassensor und Ventilator ausgestattet, so dass sich im Fall einer Leckage kein zündfähiges Gemisch bilden kann.

Bei so mancher Begehung von Kellern habe ich Campinggasflaschen gesehen, mit der 3- bis 4-fachen Füllmenge von Wärmepumpen ohne jegliche Sicherheitstechnik.

Du sagst, du findest Lowtech-Gebäude interessanter als konventionelle. Was ist denn ein gesundes Maß an Haustechnik?

Ein gesundes Maß an Haustechnik ist für mich, mit einem möglichst geringen Technikeinsatz eine nachhaltige und robuste Versorgung sicherzustellen. Beispielsweise eine außentemperaturgesteuerte Vorlauftemperatur der Heizung ist eine sehr sinnvolle und einfach umzusetzende Technik, denn auf diese Weise muss die Heizung nicht dauernd auf Volllast laufen. Die Frage ist, wie viel Technik muss ich einsetzen und was habe ich davon und was brauche ich wirklich. Wenn man wenig einsetzt und hat viel davon, ist es eine gute Technik.

Geht das einfache Bauen von Florian Nagler für dich in die richtige Richtung?

Ja, das geht in die richtige Richtung. Wichtig ist für mich, dass die Technik, die eingesetzt wird, reparierbar oder ersetzbar ist. Nicht so, wie bei Handys, bei denen man keinen Akku mehr selbst austauschen kann. Bei einer guten Technik kommt man an alle Einzelteile ran.

Arbeitest du auch für das IBN?

Ich bin Dozent bei den Begleitseminaren zum Fernlehrgang Baubiologie und bringe den angehenden Baubiolog*innen baubiologische Haustechnik bei.

Messungen von Kohlendioxid- und Methankonzentrationen, um zu überprüfen, ob Gründächer Treibhausgase dauerhaft binden oder emittieren.

Auf einem semi-extensives Gründachmodell werden die Auswirkungen auf das Mikroklima, den Wasserhaushalt, die Biodiversität, die Treibhausgasemissionen und -immissionen gemessen.

Mit Klimastationen werden rund um die Uhr Klimaparameter auf dem Gründach sowie einer Referenzfläche gemessen.

Für Lehr- und Aufklärungszwecke haben wir eine Miniatur-Dachmodell im Glaskasten.

Unsere Messungen an der TH Bingen zeigen, dass mobile vertikale Gärten Hitzeinseln in stark versiegelten Innenstädten entschärfen und für ein besseres Mikroklima sorgen können.4 Messungen von Kohlendioxid- und Methankonzentrationen, um zu überprüfen, ob Gründächer Treibhausgase dauerhaft binden oder emittieren.5 Auf einem semi-extensives Gründachmodell werden die Auswirkungen auf das Mikroklima, den Wasserhaushalt, die Biodiversität, die Treibhausgasemissionen und -immissionen gemessen.6 Mit Klimastationen werden rund um die Uhr Klimaparameter auf dem Gründach sowie einer Referenzfläche gemessen.7 Für Lehr- und Aufklärungszwecke haben wir eine Miniatur-Dachmodell im Glaskasten.8 Unsere Messungen an der TH Bingen zeigen, dass mobile vertikale Gärten Hitzeinseln in stark versiegelten Innenstädten entschärfen und für ein besseres Mikroklima sorgen können.

Was empfiehlst du für den sommerlichen Hitzeschutz?

Eine Lowtech-Variante wäre die Begrünung von Dach und Fassade. Die Pflanzen speichern und verdunsten Wasser und verschatten. Ganz wichtig für die sommerliche Kühlung sind Bäume. Im Winter tragen sie kein Laub, so dass die Sonne in die Gebäude fallen kann. Im Sommer verschatten sie.

Wenn man zum Heizen sowieso eine Wärmepumpe im Haus hat, kann man damit auch kühlen. Die sind mittlerweile alle reversibel. Man braucht dann nur einen zweiten kleinen Pufferspeicher. Bei einer Deckenheizung funktioniert das besonders gut. Bei einer Wandheizung geht es auch noch.

In einer zentralen Lüftungsanlage kann man über Wasserverrieselung in der Abluft die Zuluft runterkühlen. So bleibt die Zuluft hygienisch einwandfrei und wird nicht durch Keime belastet. Der Verrieselungskörper ist aus Pappe und wird etwa einmal im Jahr ausgetauscht.

Effizient und ohne zusätzlichen Technikeinsatz ist auch eine Nachtauskühlung – an kühlen Sommernächten einfach alle Fenster öffnen.

Welche Dämmstoffe unterstützen den sommerlichen Hitzeschutz?

Solche, die mehr Masse haben, wie etwa Holzweichfaser oder Holzfasereinblasdämmung.

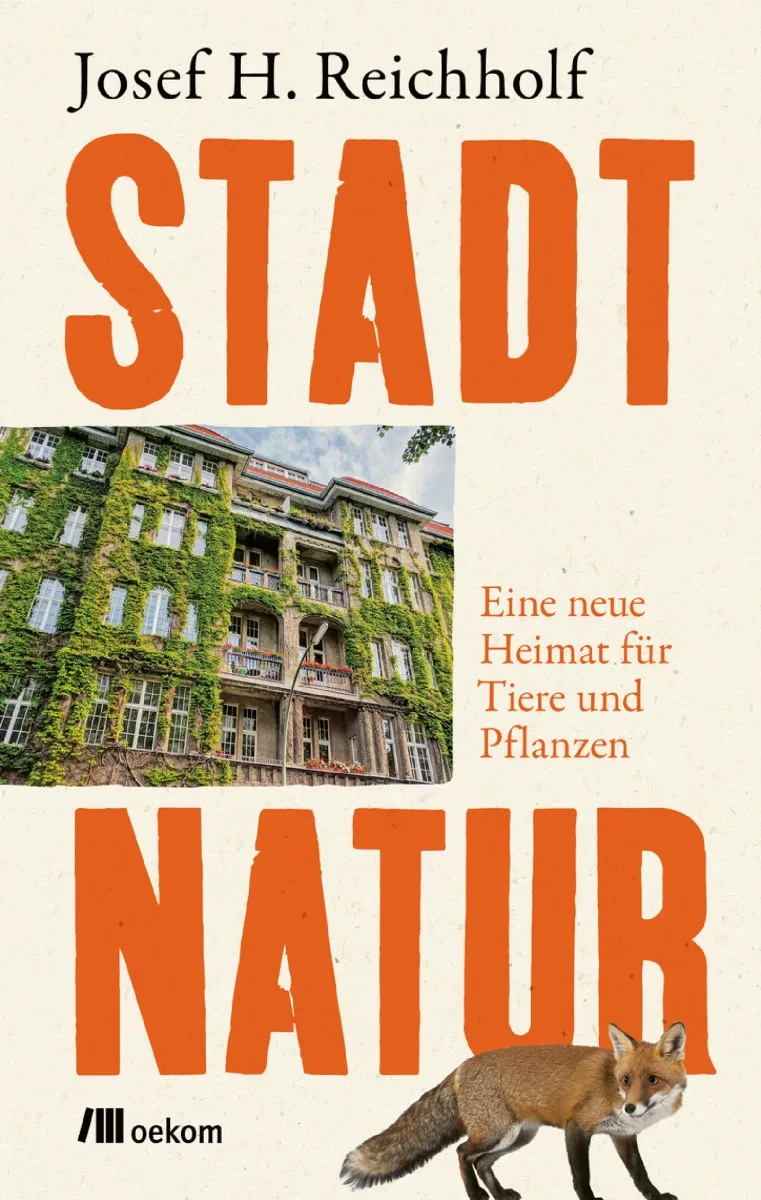

An der Hochschule forschst du auch zu Stadtgrün. Wie können wir das Stadtklima durch Stadtgrün angenehmer machen?

Wir an der TH Bingen haben im „Empower“-Verbundprojekt den Schwerpunkt Sustainability (Anm. der Redaktion: = Nachhaltigkeit). Ich arbeite in dem Projekt Stadtbegrünung. Dort untersuchen wir die Auswirkungen einer semi-extensiven Dach- und Wandbegrünung auf das Lokalklima, Wasserhaushalt, Treibhausgasemissionen und Biodiversität in Vergleich zu versiegelten Stadtflächen.

Unsere Städte müssten wir deutlich mehr begrünen. Für Innenstädte sollte es meiner Meinung nach verpflichtend sein, dass alle Flachdächer und Fassaden, die das tragen können, begrünt werden. Es wäre toll, wenn in Innenstädten die Flachdächer für „urban farming“, also Anbau von Nutz- und Zierpflanzen freigegeben werden. Hochbeete könnten einen Teil der Lebensmittelversorgung decken.

Schon eine einfache Dachbegrünung sorgt für ein deutlich besseres Mikroklima und eine erhöhte Schadstoff- und Feinstaubsedimentation.

Für Insekten sind Begrünungen wichtig, um wieder die Innenstädte zu besiedeln. Mit den Insekten folgen die Vögel. Sind die Fassaden begrünt, macht das zudem optisch mehr her.

Auf einem Gründach haben wir Photovoltaikmodule aufgebaut, um zu überprüfen, ob der Stromertrag, bedingt durch die niedrigeren Temperaturen, messbar höher ausfällt. Zudem vergleichen wir die Pflanzenarten und die Blattmasse. Manche wachsen im Halbschatten besser. Gründach und Photovoltaik ergeben eine WinWin-Situation.

Vielen Dank für das Interview!

Ihre Stimme zählt

Kommentarregeln:

Wir sind neugierig, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Bitte beachten Sie bei Ihrem Kommentar folgende Regeln:

- Bitte keine Fragen: Auf dieser kostenlosen Informationsplattform können wir keine Fragen beantworten - bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innenAutor*innen.

- Bitte keine Werbung: Gerne können Sie auf Ihre Produkte/Dienstleistungen mit einem Werbebanner aufmerksam machen.

Ingenieurbüro Jonas Alef

Wie werde ich

Baubiolog*in IBN?

How to become a Building Biology Consultant IBN?

Nachhaltig weiterbilden

Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.

Unser Kompetenz-Netzwerk

Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.

Über die Baubiologie

Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.

25 Leitlinien

Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In 15 Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.

0 Kommentare