Trocknungsreserve im Holzbau

Jede energetische Fachplanung, jeder EnEV-Nachweis führt ihn „nebenbei“ mit: Den Feuchteschutz-Nachweis nach Glaser / DIN 4108-3. Und das ist auch gut so, bietet er doch ein einfaches Verfahren, mit dem Planer und Handwerker Konstruktionen auf ihre feuchtetechnische Funktionsfähigkeit überprüfen zu können. Auch im Holzbau, mit der seit über zwei Jahrzehnten bewährten, nach außen hin diffusionsoffenen Bauweise ist dies i. d. R. völlig unproblematisch. Anders sieht es jedoch aus bei außen dampfdichten Konstruktionen. Moderne Flachdächer (normalerweise als Warmdach ausgeführt), Steildächer oder Gauben mit Verblechung, aber auch Bestandsdächer aus den 1970ern (Bitumendachbahn auf Holzschalung unterhalb der Eindeckung), die nur von innen saniert werden sollen: Sie alle können mit Glaser „positiv“ nachgewiesen werden. Wo liegt also das Problem?

Tücken des klassischen Feuchteschutznachweises

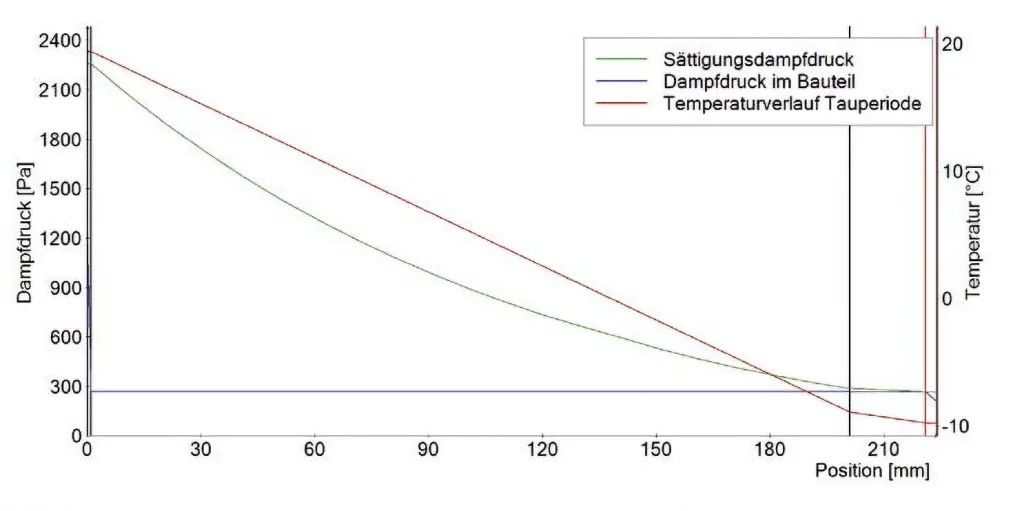

Schauen wir uns einmal das klassische 70er-Jahre-Dach an: Die Eindeckung ist noch in Ordnung, daher ist es nachvollziehbar, dass die Bauherren im Zuge der energetischen Sanierung das Dach oberhalb der Sparren nicht antasten wollen. Nun gut, wir entfernen den inneren Aufbau und die 6 cm alte KI-35-Mineralwolle (unter Beachtung der Schutzmaßnahmen nach TRGS 521!), montieren Sparrenexpander, um die Dicke der Wärmedämmung zu erhöhen, dämmen die Gefache vollständig aus und bauen vor der Innenbeplankung noch die günstige PE-Bahn aus dem Baumarkt ein – außen relativ dampfdicht (Dachbahn V13), das ist uns klar, also sd = 100 m innen, „passt“… zumal es auf den ersten Blick entspr. Abb. 1 gut aussieht.

| Schicht | Material | Dicke (mm) | λ[W/mK] | μ | sd-Wert [m] | Breite [mm] |

| 1 | Dampfbremse sd = 100m | 0,1 | 2,300 | 1000000 | 100,000 | |

| 2 | Zwischensparrendämmung Mineralwolle | 200 | 0,040 | 1 | 0,200 | 500 |

| Dachsparren KVH (Bestand + Aufdoppelung) | 200 | 0,130 | 50 | 4,000 | 80 | |

| 3 | Holzschalung (Bestand) | 20 | 0,130 | 50 | 0,400 | |

| 4 | Bitumendachbahn (Bestand) | 3 | 0,500 | 100000 | 300,000 |

Die Software meldet Tauwasserausfall zwischen Schicht 3 und Schicht 4, also auf der Oberseite der Holzschalung und gibt aus „Der Schichtaufbau erfüllt die Anforderungen an den Feuchteschutz“. Die Auswertung ergibt:

Tauwassermasse mT = 8 g/m² (< 500 g/m² ➔ Bedingung erfüllt)

Verdunstungsmasse mV= 23 g/m² (> mT ➔ Bedingung erfüllt)

„Passt“ also? Leider nicht! Denn eine solche Berechnung der Diffusionsbilanz erfasst den wirklichen Dampftransport nur zu einem kleinen Teil. Laboruntersuchungen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik führten schon vor 30 Jahren zu der Erkenntnis, dass der Feuchtetransport per Konvektion (also über eine Luftströmung) um ein Vielfaches über der Dampfdiffusion liegt.

Durch luftdichtes Bauen versucht man heute, konvektive Feuchteeinträge in die Konstruktion zu minimieren. Doch auch die beste handwerkliche Ausführung kann eine hundertprozentige Luftdichtheit nicht garantieren. Wer einmal einen Dachausbau im Altbau begleitet hat, weiß, wo die Probleme liegen. Dazu kommen Ausbildungsdefizite bzgl. luftdichter Installation bei Handwerkern. Restleckagen gibt es also immer, folglich muss zu deren Berücksichtigung eine Art Sicherheitspuffer geschaffen werden – und diesen nennt man „Trocknungsreserve“.

Sicherheitspuffer für unplanmäßige Feuchteeinträge durch Konvektion

In diesem Sinne hat Hartwig Künzel vom Fraunhofer IBP schon 1999 in seinem Beitrag „Diffusionsberechnung nach Glaser – quo vadis?“ geschrieben:

“Untersuchungen an Holzkonstruktionen in Nordamerika haben ergeben, dass die Feuchtemenge, aufgrund von Luftkonvektion durch Undichtigkeiten in Außenwänden auch bei fachmännischer Ausführung in etwa der Menge entspricht, die während der Tauperiode durch eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 3,3 m diffundiert. Auf deutsche Verhältnisse übertragen, resultiert daraus eine zusätzliche Tauwassermenge durch Luftkonvektion von ca. 250 g/m2 während der Tauperiode. Es erscheint sinnvoll, diese Feuchtemenge beim Vergleich von Tauwassermenge und Verdunstungsmenge zumindest bei Holzkonstruktionen zu berücksichtigen.“

Diese Empfehlung aus der Forschung hat mittlerweile Eingang in die Normen und Fachregeln gefunden, allen voran Teil 2 der Holzschutznorm, DIN 68800: Eine Trocknungsreserve von 250 g/m2a ist nun Voraussetzung für die Zulässigkeit von Holzkonstruktionen im Dachbereich. Bei Außenwänden sind es 100 g/m2a.

In diesem Sinne lässt sich feststellen, dass die o.g. Konstruktion nicht zulässig ist – obwohl der Feuchteschutz nach DIN 4108-3 erfüllt ist!

Aufpassen, welche Glaser-Version eingesetzt wird!

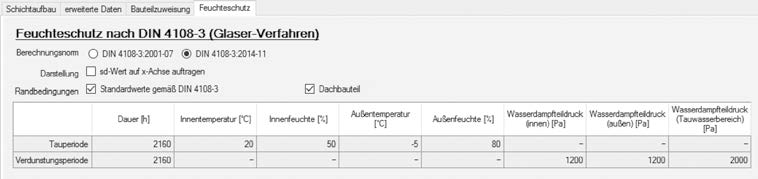

Doch Achtung: Da die aktuelle DIN 68800-2:2012 noch vor der derzeit aktuellen DIN 4108-3:2014-11 erschienen ist, bezieht sich die Berechnung noch auf die alte DIN 4108-3:2001- 07! Mit der neuen Norm kommen z. T. vollkommen andere Werte (oft höhere Tauwassermengen) heraus. Damit lässt sich die Trocknungsreserve nicht auswerten, denn diese wurde ja zu einem Zeitpunkt definiert, als das „alte“ Glaser-Verfahren noch aktuell war – sie gilt also in Verbindung mit dessen Randbedingungen!

Wohl dem also, der dies in seiner Software frei wählen bzw. umstellen kann! Warum? Wo liegt der Unterschied, was hat sich geändert?

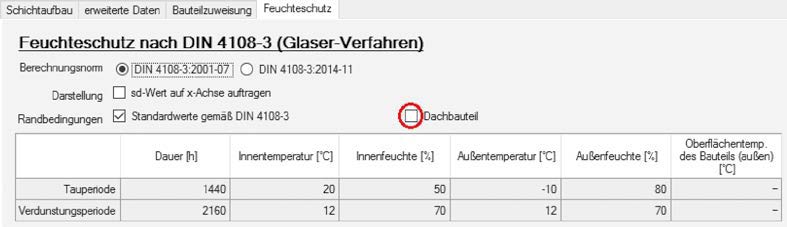

Die alten „Block-Klimarandbedingungen“ – gemeint ist damit die vereinfachende Unterteilung in eine Tau- und Verdunstungsperiode mit jeweils stationären Temperaturen und Luftfeuchten – der DIN 4108-3, welche seit 1981 bestehen und sich durchaus bewährt haben, wurden 2014 ersetzt, obwohl dies in einer Arbeitsgruppe des Normenausschusses abgelehnt wurde. Denn der Normenausschuss sollte eigentlich das europäische Glaserverfahren einführen, was aber nicht wirklich gewollt war – so musste man zumindest das Klima anpassen (und leider hat man dabei vergessen, die Anforderungen an Tauwasser- und Verdunstungsmengen anzupassen). Abb. 2 zeigt, wie die Randbedingungen bis 2014 aussehen. Die neuen Block-Klimarandbedingungen zeigt Abb. 3.

Also: Schritt 1 zum Nachweis der Trocknungsreserve ist nun das Umstellen auf das alte Glaser-Verfahren, sofern es die eingesetzte Software zulässt. Leider ist dies nicht bei allen Anbietern der Fall. Sprechen Sie ggf. den Hersteller- Support an!

Mit moderater Dampfbremse (meistens) zum Ziel

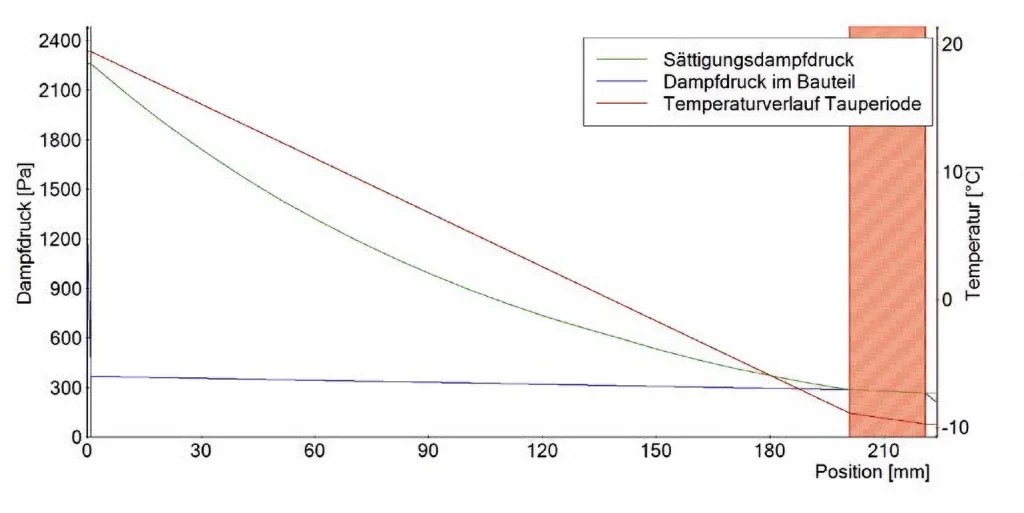

Wie kann man nun die Anforderungen für eine Trocknungsreserve erfüllen, ohne gleich das ganze Dach zu erneuern? Schauen wir einmal, was passiert, wenn wir die Dampfbremse mit dem sehr hohen sd-Wert von 100-m durch eine Dampfbremse mit einem moderaten sd-Wert von 2 m ersetzen:

Die Anwendung ermittelt einen Tauwasserausfall in den Schichten 2 und 3 (x = 201 … 221 mm) mit:

Tauwassermasse = 385 g/m² und Verdunstungsmasse = 868 g/m²

➔ auch hier: „Der Schichtaufbau erfüllt die Anforderungen an den Feuchteschutz.“

Der Unterschied zum vorigen Beispiel ist: Die Differenz zwischen Verdunstungs- und Tauwassermasse liegt hier bei 483 g/m2, also fast das Zweifache der nach DIN 68800 geforderten Trocknungsreserve! Das ist u. a. der Grund, warum man schon lange von der alten Regel „Wenn ich innen 100 m einbaue, dann brauche ich keinen Nachweis.“ Abstand genommen hat, die noch aus einer Zeit stammt, als die DIN 4108-3 u. a. außen dampfdichte Dächer für nachweisfrei erklärte, wenn sd,i ≥ 100 m eingebaut wurden. Diese Regeln führten in der Praxis zu beidseitig dampfdichten Konstruktionen. Heute kann man eine Dicht-Dicht-Konstruktion getrost als Planungsfehler bezeichnen, der zusammen mit mangelnder Luftdichtheit (Ausführungsfehler) fast zwangsläufig zum Schaden führt.

Diese Konstruktion ist also nicht „schlechter“ als die andere, nur weil nach Glaser fast 50x mehr Tauwasser ausfällt, sondern im Gegenteil wesentlich besser im Sinne der Fehlertoleranz, bzw. überhaupt erst zulässig, weil die Trocknungsreserve eingehalten ist.

Einfluss der Verschattung

Wie das Glaser-Verfahren ist auch die Trocknungsreserve nach DIN 68800 ein Verfahren, das auf pauschalisierende Vereinfachungen beruht. In unseren Breitengraden können wir jedoch meist davon ausgehen, dass wir damit auf der sicheren Seite liegen. Allerdings sind Sonderfälle wie starke Verschattungen oder alpines Klima damit nicht mehr sicher abgedeckt. So zeigen von Robert Borsch-Laaks angestellte Parameterstudien mit WUFI®, dass selbst Konstruktionen, welche die Trocknungsreserve einhalten, unter Umständen versagen können, wenn das sommerliche Rücktrocknungspotential durch stark verminderte Sonneneinstrahlung erheblich eingeschränkt ist. Deshalb soll nun noch der Fall betrachtet werden, wenn es sich bei unserer Konstruktion um die Nordseite eines Steildachs oder ein anderweitig verschattetes Dach handelt: Der „Trick“ ist nun, beim überprüfen der Trocknungsreserve das Dach im Glaser-Verfahren als „Außenwand“ zu rechnen, um somit die Erkenntnisse von Robert Borsch-Laaks zu berücksichtigen! Auch hier ist es gut, wenn die Software ein Dachbauteil in diesem Sinne ausreichend flexibel behandeln kann (siehe Abb. 5).

Nun bekommt unsere Dachkonstruktion ein Problem: Zwar sieht das Glaser-Diagramm immer noch unverändert aus wie in Abb. 4, und auch die Tauwassermasse liegt noch bei 385 g/m2, jedoch sinkt die Verdunstungsmasse dramatisch von 868 auf 278 g/m2. Damit ist nicht nur die Trocknungsreserve nicht mehr erfüllt, sondern auch die Glaser-Bedingung selbst nicht, nämlich dass die Verdunstungs- über der Tauwassermasse liegen soll!

Und jetzt? Wer es einmal selbst mit dieser Konstruktion ausprobiert, wird leider feststellen, dass man hier mit Glaser nicht weiterkommt, es sei denn, man reduziert den äußeren sd-Wert von 300 auf 2 m (dann ist Glaser erfüllt) bzw. auf 1 m (dann auch die Trocknungsreserve). Aber der äußere Dachaufbau sollte in unserem Beispiel ja unangetastet bleiben. Was jetzt die Konstruktion, oder besser gesagt, den Nachweis noch retten kann, ist der Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse. Nur lässt sich diese mit Glaser leider nicht abbilden, was bedeutet, dass eine hygrothermische Simulation nach DIN EN 15026 (z. B. WUFI®) erforderlich ist – andere Baustelle bzw. Stoff für einen Folgebeitrag!

So muss man beim Nachweis der Trocknungsreserve mit folgenden Einschränkungen leben:

- Bei Verschattung wird der Nachweis oft schwierig bis unmöglich.

- Bei Absorptionskoeffizienten a < 0,8 ist der Nachweis gar nicht erst zulässig (d. h. problematisch sind bspw. helle Abdichtungsbahnen bei Flachdächern, da diese ebenfalls das sommerliche Rücktrocknungspotential verringern).

Die gute Nachricht zuletzt

Wer baubiologisch plant und ausführt, setzt häufig auf Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Diese bieten in dem hier thematisierten Zusammenhang eine zusätzliche Sicherheit aufgrund ihrer Hygroskopizität und Kapillarität, d. h. durch ihr gegenüber künstlichen Faserdämmstoffen oder Kunststoffen stark verbessertes Vermögen, Feuchte zu puffern und so zu verteilen, dass eine schädliche Feuchteakkumulation, wenn überhaupt, erst wesentlich später auftritt. Wenn dann noch die 2-m-Dampfbremse durch eine feuchtevariable Dampfbremse ersetzt wird, die im Sommer „auf“ macht und damit das Rücktrocknungspotential erhöht, schafft man ein recht fehlertolerantes Bauteil. Den Beweis erbringt die Simulation!

Literaturhinweise:

- Helmut Wagner: Luftdichtigkeit und Feuchteschutz beim Steildach mit Dämmung zwischen den Sparren, in: Deutsche Bauzeitschrift DBZ 12 / 1989, S. 74.

- Hartwig M. Künzel: Dampfdiffusionsberechnung nach Glaser – Quo vadis? IBP Mitteilungen 355, Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart / Holzkirchen 1999.

- Robert Borsch-Laaks: Trocknungsreserven schaffen – Einfluss des Feuchteeintrags aus Dampfkonvektion, in der Zeitschrift Holzbau – Die neue Quadriga 1/2010

- AKÖH – Arbeitskreis ökologischer Holzbau e. V. (Hg.): Holzschutz und Bauphysik. Tagungsband des 2. Internationalen Holz (Bau) Physik- Kongresses, Leipzig 2011

Ihre Stimme zählt

Wir sind neugierig darauf, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass auf dieser kostenlosen Informationsplattform:

- Fragen nicht beantworten werden können – bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innenAutor*innen.

- Werbung nicht gestattet ist – Sie können aber gerne mit einem Werbebanner auf Ihre Produkte/Dienstleistungen aufmerksam machen

Quellenangaben und/oder Fußnoten:

Wie werde ich

Baubiolog*in IBN?

How to become a Building Biology Consultant IBN?

Nachhaltig weiterbilden

Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.

Unser Kompetenz-Netzwerk

Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.

Über die Baubiologie

Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.

25 Leitlinien

Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In 15 Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.

0 Kommentare